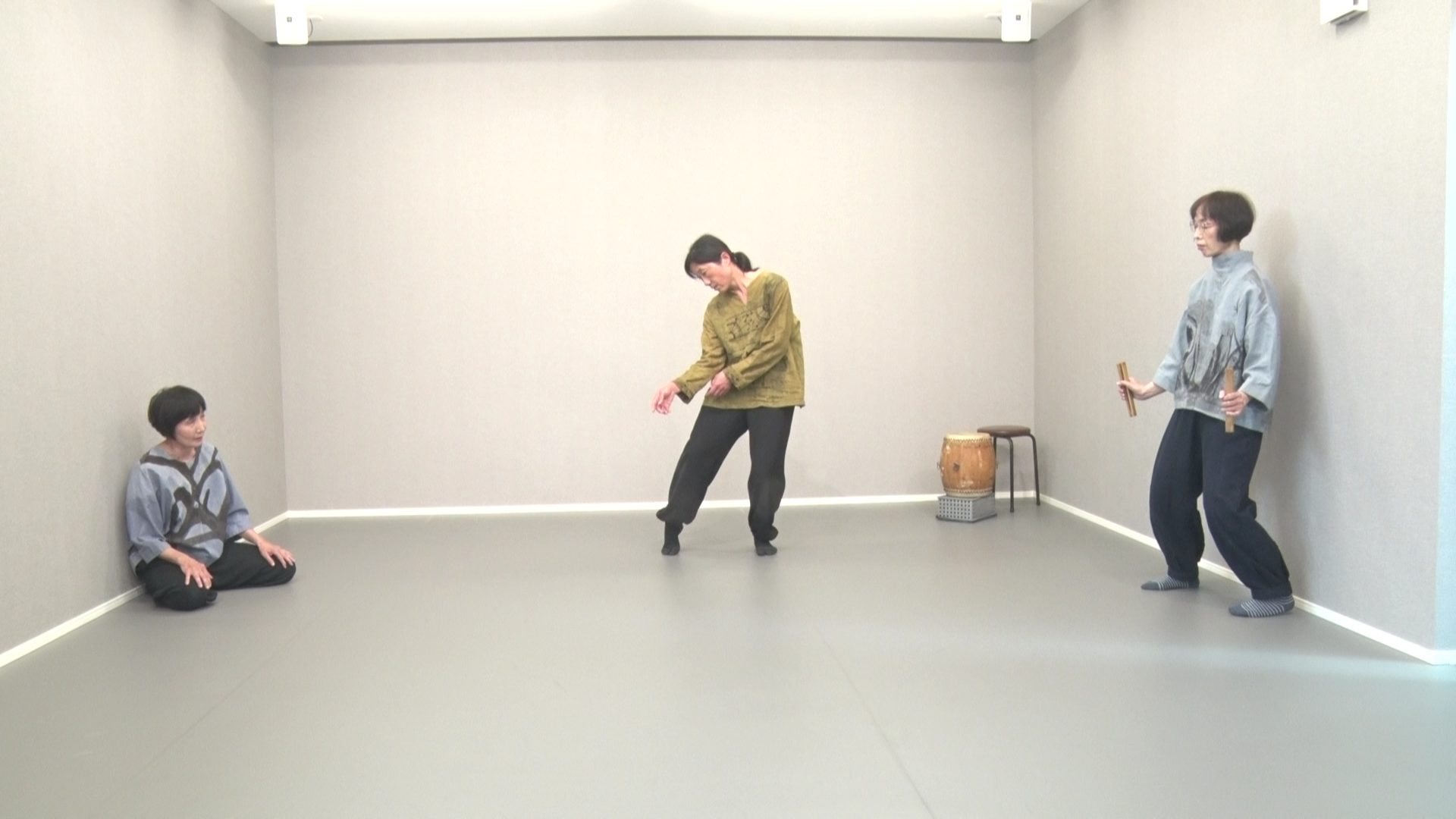

舞踏:ミンイ 音楽:四塊(シイテ)翔子 ボーカル ウズミ

先週の稽古同様に音は顕在化していないだけで既に空間に鳴ってしまっているところから始まる。四塊(シイテ)の翔子さんの音と私のボーカルの共演。今回の稽古は共演者である踊り手とさらにもう1つ。舞台をお客さんに見せるのではなくて、お客さんも空間を作っている共演者ととらえる。お客さんも何かを発信しているのだと。

実際やってみると

翔子さんの音はちゃんと聞こえているのだけれど、翔子さんの音を無視してしまっているような、いつになく変な感じがした。

そんな感想を言うと友惠先生は

そうなんですよ、音に反応しないんですよ。

人が音を出すじゃない。その音をどう捉えようかなと普通は認識の方に持ってきてしまう

認知の段階では音を遊ばせておけるんですよ、と。

この稽古の前に認知と認識の違いという話があった。

音があるな、と認知する。

その音がどういう音なのか、など整理したりするのは認識の段階になる。

認識に至る前の認知は理解する以前。

わかったということはない。わかる以前のこと。

安定しないから怖いことだけど、認知には自由さがあるという。

数日おいて、

あ〜あの違和感はそういうことだったのかな、、、???

と自分なりに思いを巡らせる。

稽古中にキャパシティーの話もよく出てくるのだけど

私のキャパシティーが10として、今まではミュージシャンの翔子さんと踊り手のミンイに8:2くらいの感じで使っていたところ、さらなる共演者であるお客さんの配分が必要になった時、私のキャパシティーはいきなり増えず10のままで、お客さんの配分が増えた分、翔子さんの8が3くらいになって、3:2:5とかになり、翔子さんの音を聞いていても、そこに関わりすぎない状態になったのかな。

踊りでも、振付にマックスの10を使ってはいけない、と言う。

例えば「頬から光をだす」という振付だけに一生懸命、光、光と10の力を出して頑張ってしまうと他のことが見えなくて、結局自分ごとに過ぎず周りへの気遣いが何もできなくなってしまうのだ。